云南、保山,正在考察中药材的朱荣江,突然接到电话。

“现在湿度刚好,可以给基地浇水了。”

下一刻,朱荣江熟练地点开应用。手指点下的瞬间,远在千里之外的中药材基地里,喷灌头接收到信号,水流激射而出,均匀地向四周喷洒。农田里的中药材,盼来了期待已久的“甘霖”。

阳光映射下,中药材基地里的“人造甘霖”,仿佛正在翩翩起舞。

朱荣江,水城县花戛乡海子村大坪组村民,也是中药材基地的负责人。海子村是贵州水城县的深度贫困村,总人口925户4047人,现有建档立卡贫困户389户1754人,未脱贫180户732人,贫困发生率18.08%。

眼前这一幕,是中药材基地正在使用的“智慧灌溉”系统。

而与先进的“智慧灌溉”相对应的,却是海子村极度缺水的历史。

海子村的缺水困境,由来已久——贵州典型的喀斯特地貌,让海子村地下变成了天然的“漏斗”。相对丰富的降水,并不能在地表有效储积起来,饮水工程的滞后,更让“缺水”雪上加霜。

在朱荣江的记忆里,缺水,一直是与贫困相伴的永恒主题。

小的时候,身为家中老大的朱荣江,最重要的一项任务,就是去山下背水。取水的地方并不算太远,只是走路的话,单程只要15分钟。可每次去,都要花上两三个小时的时间,才能背回水来。

“出水太少了,要过很久,才能攒起一点点。”朱荣江回忆,因为出水量少、来背水的人又多,取水点旁常常排着长队,为等水等到天黑,是常有的事。

水质更谈不上了,背回来的水,要在水缸里放置很长一段时间,沉淀出厚厚一层泥沙后,才能勉强使用。“就这样的水,还得省了又省,除了做饭和饮用,轻易舍不得用。”朱荣江说,比如洗脸的水,就只能刚够把脸帕浸湿。

印象最深的,是一次临到天黑了,才发现家里没水。父母亲不在家,10余岁的朱荣江,摸着黑,跌跌撞撞地踏上了取水路。回来的路上,山路湿滑、坡陡难行,年幼的他,几乎是爬着贴在地面,一点点地挪回了家。

类似的经历,贯穿在朱荣江的童年回忆中。

“可能是这样的记忆太深刻了,长大后,我一直在想,要学有所成,回来建设家乡,改变海子村的贫困面貌。”朱荣江说。

再后来,各家各户修起了蓄水池,缺水的情况有了缓解。

随着脱贫攻坚的推进,饮水安全作为一项重要的民生工程,向百村千寨延伸,山塘、水窖、蓄水池、水厂、输水管……海子村“用水难”渐渐改观。

大学毕业后的朱荣江,毅然回到海子村创业。

2018年3月,朱荣江与村里的3个小伙伴一起,成立了水城县小屯上中药材种植农民专业合作社,要在海子村发展中药材产业,带领村民脱贫致富。

没曾想,初次创业的年轻人们,在“用水难”前再次碰了壁。

虽然饮水已经不再难,但灌溉用水依然匮乏。合作社种下的110亩白芍,由于遭遇连续性干旱,最终以失败告终,当年亏损45万元。

关键时刻,村里的帮扶干部伸出了援手——

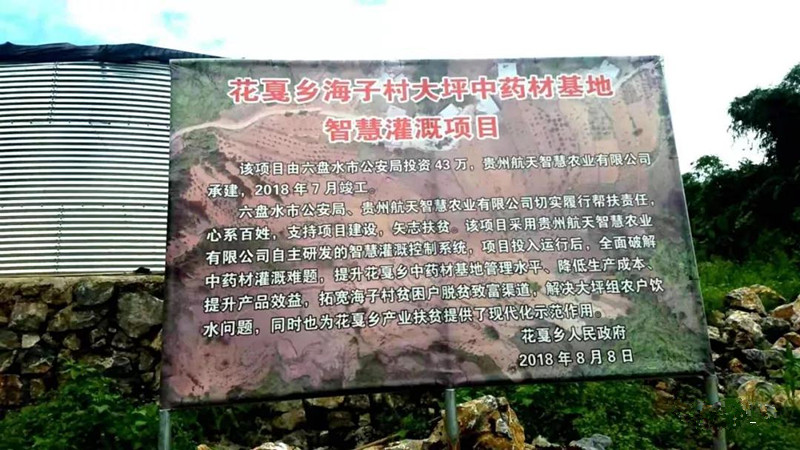

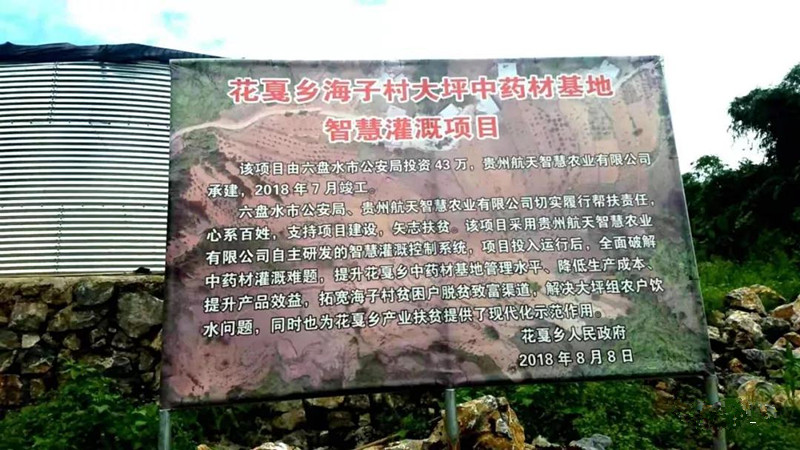

由市公安局投资43万元,在大坪组建设中药材基地“智慧灌溉”项目,一劳永逸地解决了人饮及灌溉用水难题,产业不再“靠天吃饭”。

同年6月,小屯上合作社重振旗鼓,组织实施中药材天门冬150亩。

这一次,有了“智慧灌溉”的强大后盾,朱荣江信心十足。

“光是育苗,就能赚一两百万。”朱荣江告诉记者,基地培育的8亩110万天门冬株苗,早早地便被周边乡镇,甚至远至海南的客户预订了。而“重头戏”天门冬块根,每亩产值更是高达9万余元。

大数据时代的“云上农业”,就这样真实走进了朱荣江的生活中。

“不再望天吃水,生活更便利、产业有发展。”花戛乡党委副书记蒙启斌说,饮水安全各项工程的实施,彻底改变了海子村的“缺水”局面。眼下,不但水厂建设、管道安装完毕并通水,相应的管护制度也在一步步完善。

“不能辜负大家的期望。”朱荣江誓言,要把“智慧灌溉”引来的“甘霖”,化为产业发展的动力,让中药材产业,变为海子村脱贫的“活水”。