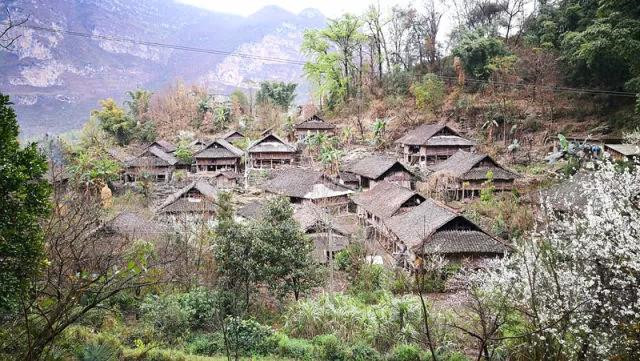

花戛乡天门传统古村落焕发新活力

因地制宜精准谋划种好“产业田”

天门传统古村落总面积10平方公里,辖大寨、小寨、坪寨、新寨、鸭场、滚塘6个村民组,现有270户1156人。一直以来村里以种植水稻、玉米、红薯为主要经济来源。自从2015年开展产业结构调整工作以来,天门村严格落实产业“八要素”,以“五步攻坚法”践行“五步工作法”,结合自身土地资源优势,种植刺梨、乌笤、精品水果、红米等产业,切实提高农民经济收入。

一亩水田种普通水稻产1200斤左右稻谷,每斤米卖3元每斤,一亩地一年收入2500元左右。种植红米一亩田产600斤左右稻谷,按政府收购红米稻谷8元每斤价格计算,一亩地一年收入4800元,收入基本上是以前种植普通水稻的两倍”。天门村坪寨组贫困户祝登玉年初种植6亩红米稻谷,卖给天门民乐种养殖专业合作社,增加了经济收入,拓宽了脱贫致富的渠道。

为解决群众担心红米销路的问题,由天门民乐种养殖专业合作社牵头,村支两委配合,以8元/斤稻谷的价格与种植红米的农户签订收购协议,给老百姓吃了一颗种植红米的“定心丸”,进一步坚定了农户种植的信心。天门村鸭场组陆凤秀认为,“种植红米,合作社与我们签订收购协议,我一点也不担心红米销售问题,心里也有了更多的底气”。

花戛乡在给老百姓解决红米销路的问题的同时,还为所有种植红米的农户购买农业保险,进一步降低农户种植红米的风险,解决了农户种植的“后顾之忧”,确保了农户可以全身心投入种植工作。天门传统古村落种植红米农户104户,种植面积149亩,覆盖贫困户42户176人。因地制宜种植红米,彻底改变了天门村对于产业结构调整的传统看法,甚至有农户开始探寻发展更多适宜当地种养殖的优良产业,让致富的路越走越宽。

传承文化保护传统唱好“民族戏”

吊脚楼是古村落的根、布依文化是古村落的魂,如何传承和保护好古村落的“根”与“魂”,继承和发扬好布依特色和民族文化至关重要。

古村落吊脚楼建造年代久远,且建筑属于木质结构,经长期的风吹日晒雨淋,吊脚楼不同程度出现了歪斜和腐烂,存在一定安全隐患。为将吊脚楼维护好、保护好,花戛乡积极作为,按修旧如旧的原则对古村落131栋吊脚楼进行修缮,对损坏不严重的吊脚楼进行局部板材更换和修缮、对损坏严重的吊脚楼进行整体修复。

小寨组村民王永江说,“吊脚楼是我出生和生长的地方,我对吊脚楼有着深厚的感情,政府来帮忙我们维修吊脚楼,我非常感谢”。

天门村注重传承保护传统民族文化,突出布依族文化特色,组织村寨内的民间艺人对布依族文化的爱好者开展教学活动,把布依风情融入唢呐、木叶、笛子等乐器的演奏当中,努力培育一批布依文化的传承者;组织古村落妇女开展刺绣竞赛活动,通过奖励激发古村落妇女刺绣热情;积极联系电视媒体对古村落的自然景观、民族风情进行报道,让更多更好的布依文化走出去,让络绎不绝的人们慕名前来。

同时还建立了天门传统古村落文化陈列室,为古村落的吊脚楼全部建立档案,形成一户一档的台账式管理。并将古村落的铜鼓、唢呐、布依服饰、刺绣样式等布依特色物品成列其中,为保存和延续布依文化提供有力保障。全员行动改善环境做好“新农村”

没有用青石板铺设串户路以前,每到下雨天道路泥泞,不好走路,铺上青石板的路后,走家串户再也不用挽着裤脚走了,结合我们布依族风格用本地青石板铺路、建设广场,让我们住的村落变得更加干净、漂亮,人与自然更加和谐了。小寨组组长王永江说道。

为了改善古村落的道路设施状况,花戛乡因地制宜,结合古村落实际情况,在保持古村落原风貌不变的情况下,采取用本地青石板来作为铺设串户路及修建广场的石材。道路铺设不采用水泥砂浆,直接在原道路上用青石板进行,最大限度找寻人居环境改造与古村落保护之间的完美平衡,在发展中保持古村落的原汁原味。

小寨组王仕云说,铺设道路及广场后,感觉脚下的路更好走了、环境更好了、心情更好了、我们脱贫致富更有信心和希望了。

天门村除了用青石板铺路之外,还按照“干净、整洁、有序”的要求,采取加大宣传、示范带动、卫生评比、建章立制的方式多角度、全方位做好人居环境整治工作,进一步改善古村落人居环境,提高群众生活质量,努力建设“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁”的社会主义新农村。- 上一篇:张志祥到开发区指导工作

- 下一篇:花戛乡四个“压实”做好冬季森林防火工作